奈韦拉平(Nevirapine,NVP)是人体免疫缺陷病毒(HIV-1)的非核苷类逆转录酶抑制剂,可通过与HIV-1的逆转录酶直接结合并破坏该酶的催化位点来阻断HIV的复制。临床上,NVP可以与核苷类逆转录酶抑制剂或蛋白酶抑制剂联合使用来治疗艾滋病,还可单独使用来预防HIⅣ感染和母婴传播。

奈韦拉平的应用

奈韦拉平(nevirapine,NVP)是HIV1的非核苷类逆转录酶抑制药,作为治疗艾滋病的一线药物,可用于治疗HIV-1型艾滋病、预防HIV-1的母婴传播。NVP化学名称为11-环丙基5,11-二氢-4-甲基6H-二吡啶并[3,2-b:2 ,3-e][1 ,4 ]二氮杂卓6-酮。奈韦拉平片剂由德国Boehringer Ingelheim公司研发﹐于1996年首次上市,商品名为Viramune。1998年FDA批准奈韦拉平扩大适应证,用于治疗12岁以下儿童HIV1型艾滋病感染,预防新生儿从母体垂直感染HIV-1。2015年奈韦拉平片正式收入中国药典。目前奈韦拉平的市售剂型主要有片剂、胶囊、口服混悬液等。[1]

![]() 奈韦拉平的性质

奈韦拉平的性质

奈韦拉平为白色或类白色结晶性粉末,无臭,无味。在二甲亚矾中溶解,在甲醇或乙醇中微溶;在水中几乎不溶;在0.1mol/L盐酸中微溶。本品口服后快速吸收,单剂给药200mg,4小时后达到血浆峰值,奈韦拉平的吸收不受饮食、抗酸药或其它碱性药物的影响,奈韦拉平主要是通过细胞色素P450(氧化作用)代谢成几个羟化代谢产物主要经肾脏排出,肾排泄对奈韦拉平原形产物的消除所起作用很小。奈韦拉平适用于治疗 HIV-1(人类免疫缺陷病毒)感染,单用易产生耐药性,应与其他抗HIV-1药物联合用药。奈韦拉平属于生物药剂分类系统(biop-harmaceutical classification system,BCS)Ⅱ类药物,即低溶解性和高渗透性药物,存在生物利用度低的问题。[1-2]

奈韦拉平的合成

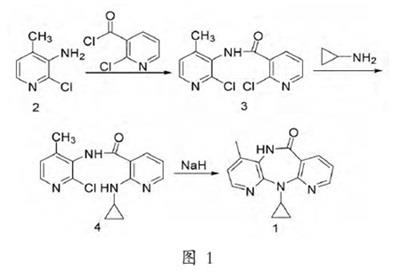

合成路线一

由2-氯-3-氨基-4-甲基吡啶(2,CAPIC)与2-氯烟酰氯反应生成2-氯-N-(2-氯-4-甲基-3-吡啶基)-3-吡啶酰胺(3),3与环丙胺在二甲苯中加热回流可得到2-环丙胺基-N-(2-氯-4-甲基-3-吡啶基)-3-吡啶甲酰胺(4),4在强碱(如氢化钠)作用下可闭环得1。合成路线见图1。

该路线是最早报道的奈韦拉平合成路线,收率和纯度均符合要求,适合工业化生产。此方法的缺点是在高温下反应时,环丙胺易气化,反应需在高压釜中进行,增加了操作难度,对设备要求高;另外,最后一步环化过程采用的强碱氢化钠存在安全隐患,由于其遇水剧烈反应放出热量与氢气,易引起燃烧和爆炸,因此反应液后处理时,需非常小心地加入水,操作条件苛刻。

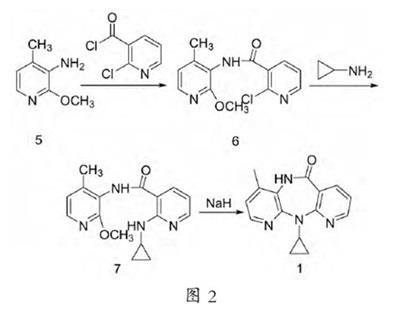

合成路线二

以3-氨基-2-甲氧基-4-甲基吡啶(5)为原料,在反应器中与2-氯烟酰氯、乙酸乙酯和N,N-二异丙基乙胺于0℃下搅拌10h,经盐酸洗涤、干燥后得化合物6,产率88%。再将6和环丙胺置于密闭容器中加热到110℃过夜,缩合反应得到7,产率86%。最后在氩气保护条件下,将7放在干燥吡啶中用NaH或六甲基二硅基胺基钠发生闭环反应得到化合物1,产率91%。合成路线见图2。

该合成法最终产物需要用色谱法提纯,工艺条件苛刻,生产成本高,只能用于实验室制备,不适合工业化生产。

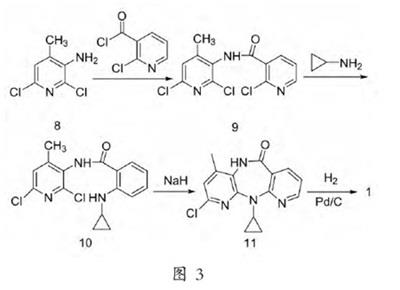

合成路线三

将2,6-二氯-3-氨基-4-甲基吡啶(8)与2-氯烟酰氯进行酰胺化反应得到9,收率84%。9再与环丙胺在二甲苯溶剂中反应得到10,收率78%。在氮气保护下,将10置于2-甲氧基乙醚溶剂中,加入强碱NaH加热回流得到11,最后11用Pd/C进行催化加氢脱氯得1,两步反应收率为55%。合成路线见图3。

该法反应步骤长,副反应多,制备周期长,产率也很低。

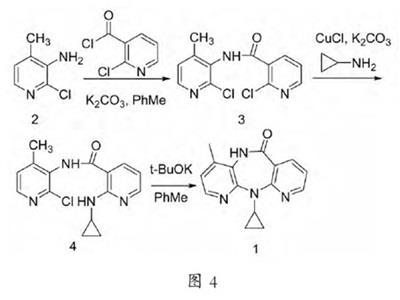

合成路线四

以2-氯-3-氨基-4-甲基吡啶(2)与2-氯烟酰氯为原料,碳酸钾作缚酸剂,在甲苯中加热(75℃~80℃)下缩合得3,收率约为87.8%。在氯化亚铜催化下,3再与环丙胺发生Ullmann反应得4,4再在叔丁醇钾作用下于甲苯溶剂中回流,闭环反应得奈韦拉平1,两步反应收率为82%。合成路线见图4。

与前三种方法相比,该方法环境污染小、操作简单、产物纯度高,但收率仍然较低。

参考文献

[1] 刘晓娜, 车丽丽, 王艳名, 等. 奈韦拉平新剂型的研究进展[J]. 中国药师, 2017, 20(1): 148-150.

[2] 柏光俊. 奈韦拉平片质量标准及处方工艺研究[D]. 安徽中医药大学, 2013.

[3] 杨英杰, 金灿. 奈韦拉平的合成方法综述[J]. 浙江化工, 2017, 48(5): 15-17.

[4] 杨英杰. 奈韦拉平合成工艺研究[D]. 浙江工业大学, 2017